La mostra centrale: “Il Latte dei Sogni”

Donne (e generi non conformi), diaspora e ibridazione: sembrano essere questi i fili conduttori che sottendono a tutta la mostra. Se avete poco tempo, il mio consiglio è, come sempre, di scegliere delle opere-chiave e poi nel caso tornare: iniziate dall’Arsenale perché è lì che si trovano molte delle opere più emozionanti della mostra. Inoltre, la struttura è molto più percorribile e meno dispersiva rispetto agli ambienti e agli allestimenti dei Giardini.

La prima stanza incute subito rispetto con il suo misticismo, evocato dalle collografie (un misto tra collage e incisione) di Belkis Ayón che circondano come in un rituale la scultura imponente di Simone Yvette Leigh, prima Americana nera a rappresentare il Paese nel padiglione USA e, soprattutto, Leone d’Oro come migliore artista di questa Biennale.

Il contrasto tra bianco e nero viene ridiscusso dalla manualità sapiente di Ayón, che riesce a sfruttare al massimo la tecnica (un misto tra collage, disegno e litografia) per creare mondi in cui esplorare i misteri dell’Abakuà, una loggia segreta afro-cubana fondata sul mito del tradimento di Sikàn, una donna di cui vengono rappresentati solamente gli occhi, intenta ad abitare scene di miti giudaico-cristiani ed intrecciare episodi della vita stessa dell’autrice cubana, scomparsa a soli 32 anni.

Nella stessa stanza si staglia la scultura di Simone Leigh, discesa su Venezia dopo aver dominato per tutto il 2019 la High Line, ex-ferrovia sopraelevata di Manhattan ora divenuta camminabile. Brick House è un centauro metà donna metà casa, il cui busto a forma di gonna richiama un filo storico che parte dalle abitazioni tipiche Mousgoum (Ciad e Camerun) e arriva fino alle architetture trash e un po’ razziste di alcuni di quei ristoranti che s’incontrano nel Deep South. Un megalite che esalta le molteplicità storiche, sociali, estetiche e familiari che si riverberano di generazione in generazione nel corpo delle donne nere.

Subito dopo, un’altra stanza fondamentale, popolata dalle meravigliose sculture-forno di Gabriel Chaile. Poco più avanti, sulla destra, il video di Eglė Budvytyté, Songs from the compost, i cui personaggi si muovono in prossimità totale tra di loro e con l’ambiente circostante, in un’ibridazione di movimento e materia che evoca in maniera sorprendente la necessità di interdipendenza, decadimento e ibridazione fluida e costante tra entità umane e non-umane.

Se avete tempo, perdetevi poi nei dettagli narrativi dei quadri di Frantz Zéphirin, subito dopo sulla sinistra: sono permeati della cultura e della religione maggioritaria ad Haiti, il Vodou, di cui Zéphirin è sacerdote.

Al centro della stanza, la prima capsula temporale dell’Arsenale è dedicata al concetto di “vascello” e raccoglie opere di artistə storicizzatə che accantonano l’idea del vascello come mero contenitore di un altro più importante (il collegamento al corpo femminile è chiaro) per mostrarlo quale esso è: un’entità potente sia nella pratica che come metafora, dotata di una propria autonomia ed espressione. In questa chiave, le reti/ceste di Ruth Asawa appaiono ancora di più in tutta la loro poesia.

Quasi alla fine del salone successivo, sulla sinistra, una scritta “Contenuti sensibili” vi invita ad entrare a vostra discrezione per la proiezione di uno dei video più belli e più assurdi di tutta la mostra, per la sua semplicità e l’ironia che ne permea il montaggio: Le sacre du printemps, di Zheng Bo. È un tentativo di unione interspecie, dove gli umani queer fungono da anello di congiunzione tra la nostra specie e un bosco di felci, in una danza orgasmica e in un qualche senso anche orgiastica interpretata da cinque ballerini nel mezzo della foresta svedese.

Subito sulla destra due dei corpi di lavoro più emozionanti di tutta la mostra:

– le Sonhiferas di Solange Pessoa, così intense nel loro nero profondo al confine tra il regno dei sogni e quello dei defunti, così sinuose nella loro metamorfosi,

– i Titans di Ali Cherry, idoli ibridi dalla presenza Assira, che sono presentati assieme a un video a tre canali e dei piccoli dipinti. Si potrebbero riassumere con una frase del video: “Se gli uomini sono stati fatti a somiglianza degli dei, allora anche gli dei devono essere stati fatti di fango”.

La seconda capsula temporale dell’Arsenale si presenta con le gigantografie di Alexandra Exter, eclettica costumista e artista russa e autrice degli abiti di scena del primo film di fantascienza sovietico. Assieme a lei, le sperimentazioni cyborg-teatrali di Lavinia Schultz e Walter Holdt e i lavori sulle protesi facciali di Anna Coleman Ladd.

Da qui, mi soffermerei particolarmente sulla foto di Joanna Piotrowska che esplorano con ironia il modo in cui le gerarchie di potere, le inquietudini e le convenzioni socialmente imposte si manifestano nell’ambiente domestico – tra queste, spicca la foto della serie Self-defense.

A seguire, la video installazione di Marina Simnet, sferzante e inquietante, in cui (nuovamente) la relazione interspecie è esplorata attraverso la metafora della perdita della coda, simbolo della nostra animalità.

L’installazione di Carolyn Lazard merita uno sguardo approfondito per poter superare la sua (in apparenza) disarmante semplicità. L’artista si concentra sul rapporto tra tempo, lavoro e malattia. Se appendere un lavandino come si appendere una tivù può apparire ironico, la poltrona e altri lavori suggeriscono invece una tensione più profonda, un’alienazione messa in circolo tra i filtri HEPA, i fuochi fittizi e il suono delle pillole che vengono riversate in un contenitore – il tutto scandito da una clessidra piena di polvere tossica. Che botta di vita.

Concluderei la visita all’Arsenale fermandosi nell’installazione di Lynn Hershman Leeson, per poi lasciarmi catturare dallo spazio dominato dall’intramontabile Barbara Kpadiglione itaruger e in ultimo fermarmi lungo le Gaggiandre (i bacini fuori dal padiglione Italia, per intenderci) per godere dell’opera audio-musicale immersiva di Wu Tsang.

In foto

1. Belkis Ayon, Nuestro Deber, 1993.

2. Simone Leigh, Brick House, 2019.

3. Gabriel Chaile, Sebastiana Martinez, 2022.

4. Frantz Zéphirin, The Slave Ship Brooks, 2007.

5. Lynn Hershman Leeson, Logic Paralyzes The Heart, 2021.

6. Wu Tsang, OfWhales, 2022.

I Giardini

Ogni curatore della Biennale si è trovato a fare i conti con le difficoltà del padiglione centrale, qualcuno ha vinto la sfida, altri no, questo si può dire che chiuda con un pareggio. Alcuni lavori si annullano nel mare di proposte presentate, gli allestimenti non sperimentano molto con lo spazio (indirizzando quindi l’attenzione), per cui non cercherei di impallare i vostri sensi cercando di vedere tutto, ma mi concentrerei su alcune opere che possono dare una chiave di lettura per tutto il resto dell’esperienza.

L’ingresso merita di soffermarsi sulla tecnica con cui è realizzato Elefant di Katharina Fritsch – il suo realismo devia verso il magico e l’onirico grazie all’assorbimento della luce della pittura che ha utilizzato per rivestire la scultura, proiettando sia l’animale che lo spettatore su un piano parallelo allo stato di veglia.

Dalla sala successiva, sulla sinistra si accede a una stanza magica, dove convivono i dipinti di Cecilia Vicuña (Leone alla carriera) e le splendide e sardoniche sculture in fibra di canapa di Mrinalini Mukherjee.

La prima capsula temporale qui è un’intera sala, fitta fitta di meraviglie, tra cui spiccano le produzioni dell’italiana Rosa Rosà, futurista femminista, i video di Josephine Baker e le opere di Leonora Carrington (da un cui testo deriva il titolo della Biennale stessa) e soprattutto di Remedios Varo.

Nella seconda capsula temporale, invece, non perdetevi una gemma assoluta: il Ladies Almanack di Djuna Barnes.

Un altro momento di riflessione merita l’installazione di Kudzanai-Violet Hwami, che unisce immagine e suono con delicatezza e profondità.

Le sculture di Jana Euler, decine di squali realizzati alla maniera dei più celebri pittori iperrealisti, astratti e surrealisti, le cui dimensioni ridotte fungono da contrappunto alle dimensioni altrimenti epiche dello squalo bianco. Sono alcuni dei pochissimi lavori che rimandano alla forma fallica – infatti, a detta di molti esperti, questa è una biennale profondamente vaginal – nelle prospettive, nei contenuti ed anche e soprattutto nelle forme che si incontrano nelle varie opere.

Non perdetevi le sculture di Hannah Levy e poi dedicate del tempo a godervi per intero la performance ideata da Alexandra Pirici al piano rialzato. L’artista/coreografa le chiama live sculptures, ma credo che il linguaggio stenti a poter davvero definire le sue azioni pubbliche ed è proprio questo il bello. Encyclopedia of Relations vede i performer coinvolti nell’esplorazione di svariati esempi di relazioni collettive, simbiotiche o parassitarie, spaziando tra la botanica, la biologia e l’intelligenza artificiale. Tutto questo avviene, però, in una maniera estremamente coinvolgente e a tratti davvero spassosa, irresistibile, specialmente quando cantano Toni Braxton: è la potenza dell’improv, metodo teatrale che la Pirici lascia utilizzare ai performer nei momenti giusti, dimostrando grande saggezza e con un risultato davvero potente.

In foto

Alexandra Pirici, Encyclopedia of Relations, 2021.

I Padiglioni

Sono tanti, sono grandi, c’è la coda e non c’è il bagno – per cui, forse ancora più che con le mostre centrali, serve prioritizzare.

Un’attenzione particolare va prestata a un fatto: fino a poco tempo fa, il tema dellə artistə figliə delle diaspore era in un qualche modo considerato di nicchia, mentre ora ci sono ben quattro padiglioni che a tutti gli effetti sono “diaspora pavilions”: Scozia, con Alberta Whittle, UK con Sonia Boyce, Francia con Zineb Sedira e in un qualche modo anche US con Simone Leigh. Seminale è stato quindi il padiglione “off” del 2017, denominato appunto “Diaspora Pavilion”, e organizzato da ICF, istituzione Londinese da decenni attiva a questo riguardo. Sarebbe interessante scoprire quali prospettive potrebbero arrivare da ancora più artisti di altri Paesi europei la cui vita e pratica è toccata da fenomeni di diaspora, di migrazione, di restrizioni fisiche e culturali, di resistenza.

Veniamo al dunque:

Brasile (Giardini): è letteralmente un padiglione – auricolare però, da cui si entra in un viaggio corporeo e linguistico soltanto in apparenza facile.

Grecia (Giardini): un lavoro magistrale, toccante, spiazzante, che attraversa letteralmente millenni di Storia con immediatezza e con una narrazione travolgente. Nell’opera dell’ex-resident di ViaFarini Loukia Alavanou, “Edipo a Colono” diventa un’epopea umana portata in scena da un gruppo di attori di una tendopoli Roma nella periferia di Atene, il tutto confezionato in un’esperienza di Realtà Virtuale totalmente immersiva, a 360 gradi, che incredibilmente è la cosa più simile all’esperienza di un teatro Greco dell’antichità. Vale ogni minuto passato a fare la coda.

Gran Bretagna (Giardini): per un pubblico non-anglofono potrà sembrare molto scarno ad un primo sguardo (o ascolto, effettivamente), ma il padiglione di Sonia Boyce, artista di origini di Barbados bandiera di un’intera generazione di artistə inglesi, è molto di più. È un tributo all’intensità e alla profondità con cui la voce nera – qui metafora e simbolo di tutte le arti create da figliə dell’ex-Impero – ha plasmato la produzione culturale e la dimensione familiare di tutta la Gran Bretagna e di gran parte della contemporaneità mondiale. È una presa di coscienza di ciò che è umano – la voce, appunto – e che altrimenti verrebbe solamente visto come “ingrediente” di una produzione musicale. Il suo Leone d’oro non è frutto di mere considerazioni “tecniche” (secondo cui molti altri padiglioni lo avrebbero meritato tanto quanto, se non di più) ma un riconoscimento di rilevanza culturale innegabile che consegna alla Storia una storia finalmente scritta a più mani.

Finlandia (Giardini): Pilvi Takala s’è fatta assumere come guardia giurata in incognito e in seguito ha realizzato un lavoro su questo settore e su tutte le sue contraddizioni.

Ungheria (Giardini): meritano davvero le sculture di Zsófia Keresztes.

Francia (Giardini): un viaggio nei processi di costruzione dell’immagine algerina -e per estensione, black e brown – nella cultura francofona, alla luce dell’opera di Pontecorvo, Scola e Visconti.

Nordics (Giardini): the Sàmi Pavilion porta al centro dell’opera la produzione artistica a tutto campo dei popoli indigeni della Scandinavia. Anche qui, prospettive nuove e interessanti per il nostro rapporto con lo spazio, il tempo e il corpo.

Italia (Arsenale): “Storia della notte e destino delle comete” – cinematografico, colossale e forse anche per questo ancora più straziante nel senso di solitudine che evoca di stanza in stanza, fino all’angolo di poesia finale (che forse da solo vale tutto il padiglione). Una produzione monumentale da cui vale la pena lasciarsi trasportare. Piccola nota di colore: il testo del padiglione fa riferimento a una citazione di Pasolini (“Darei l’intera Montedison per una lucciola”) incalzando poi con “ora che la Montedison non c’è più”. Uscendo dal padiglione però, ormeggiato dall’altro lato dell’Arsenale, probabilmente vedrete il Moro di Venezia, con il suo bel logo Montedison sui bordi. Ironia della sorte e destino delle meteore (veliche).

Australia (Giardini): non è per tutte le orecchie, a qualcuno ha addirittura spaventato, ma la performance continua (durational, in termini tecnici) di Marco Fusinato, figlio di veneti emigrati in Australia, è veramente impressionante e spettacolare.

Olanda (Cannaregio – Chiesetta della Misericordia) – sdraiatevi e lasciatevi trasportare.

In foto

Gianmaria Tosatti , Storia della Notte E Destino Delle Comete, 2022.

Marco Fusinato, Desastres, 2022.

Off-Biennale

Qui dipende davvero dai gusti.

Se siete in cerca di monumentalità (e di gran storie per i social) andate sul sicuro in Punta della Dogana con Bruce Nauman, Hermann Nitsch (R.I.P.) da Zuecca Projects e Anselm Kiefer a Palazzo Ducale.

Se siete in cerca di raccoglimento ed esplorazione, la rassegna video Penumbra della Bulgari Foundation all’Ospedaletto non vi deluderà.

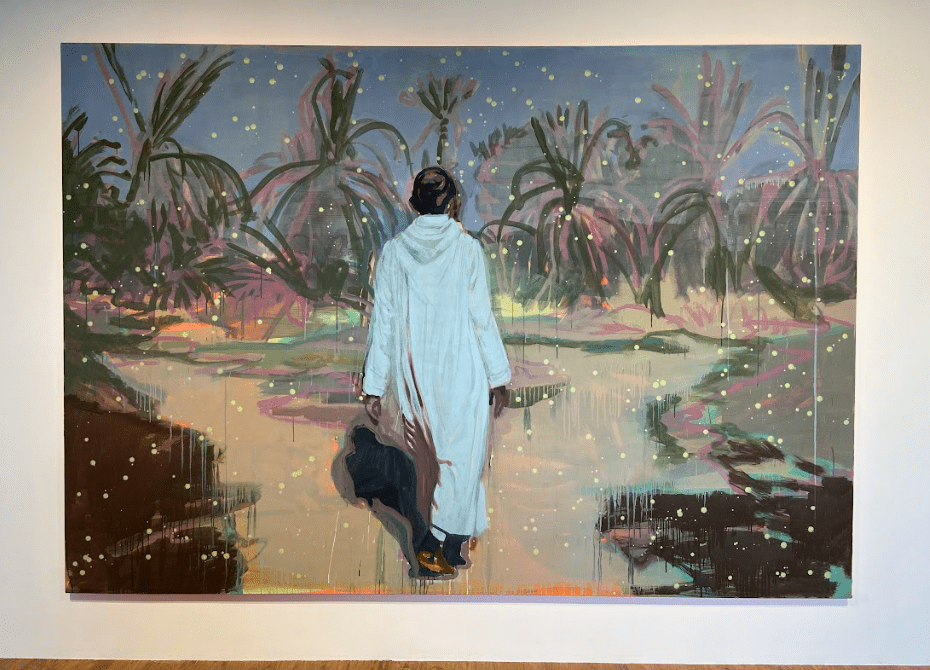

Consigliatissima anche la mostra della pittrice-scultrice Claire Tabouret curata da Kathryn Weir a Palazzo Cavanis (Zattere).

Se invece continuate a pensare al titolo della Biennale (probabile, visto che le locandine sono ovunque), cioè i “sogni”, potreste trovare pane per i vostri denti alla mostra spettacolare, affascinante e profondissima della Fondazione Prada sul cervello.

Merita una visita anche la mostra di Monica de Miranda intitolata No longer with the memory but with its future, curata da Paula Nascimento (Leone d’Oro nel 2013), in Calle dei Vecchi (Dorsoduro).

Per chi ha fame di sperimentazione, community work e nuove prospettive,si consiglia CHUTZPAH curata da Gabi Scardi alle Procuratie Vecchie (ottima scusa per visitarle ora che sono rinate grazie a un intervento architettonico firmato dal team di David Chipperfield Architects).

Infine, gli appassionati di nuove tecnologie e opere innovative potranno visitare Cookie Cookie 2.0 curato da Li Zhenhua, che esplora il metaverso e gli NFT in uno spazio installativo emozionante.

Dormire, mangiare, sopravvivere a Venezia

A seconda del budget potreste provare:

ANDA Venice Hostel – a Mestre, comodissimo e molto vicino al tram che attraversa il ponte della Libertà, con una vibe molto positiva e prezzi accessibili.

COMBO – un po’ hotel, un po’ ostello, un po’ biblioteca universitaria, un po’ quel posto che ha prezzi da albergo e mood da backpacking ma che, alla fine, è in una posizione perfetta e costa comunque di meno del classico 3 stelle + che spesso delude. In più, ci fanno molti event serali.

Palazzetto Pisani – una chicca sul Canal Grande ad un prezzo ragionevole (per quella fascia di prezzo) e un ambiente raffinato ma familiare. Spesso ospitano mostre d’arte se non addirittura artisti in una sorta di “residenza”.

Da Codroma: uno dei migliori rapporti prezzo/qualità in tutta la città per uno dei locali preferiti dai locals così come dai non-locals che però sanno scegliere con saggezza.

Da Marisa: uno dei pochi posti non fast-food dove mangiare cibo non-veneziano. Gettonatissimo da lavoratori e studenti per il suo menù a prezzo fisso e abbordabile, la sua vista sul rio della Crea (uno dei più autentici e trafficati di Venezia) e la sua spontaneità.

Al Portego: vicino Rialto, una garanzia, sia per uno spuntino che per un pasto completo.

Alla Rampa: una volta le dosi erano più abbondanti, ma resta uno dei baccalà alla vicentina più buoni della città – e soprattutto, è letteralmente dietro ai Giardini. “Trattoria da battaglia” perfetta per il tragitto da una venue all’altra.

Koenji: nuovissimo e già amatissimo, il bacaro/osteria con chef giapponesi che si avventurano in una interessantissima fusion nippo-lagunare che spazia anche oltre ai piatti di pesce.

In foto

Claire Tabouret, Snow In The Desert, 2017.